智算中心网络高可用基石:VRRP 协议深度解析与演进

近期文章

VRRP协议概述

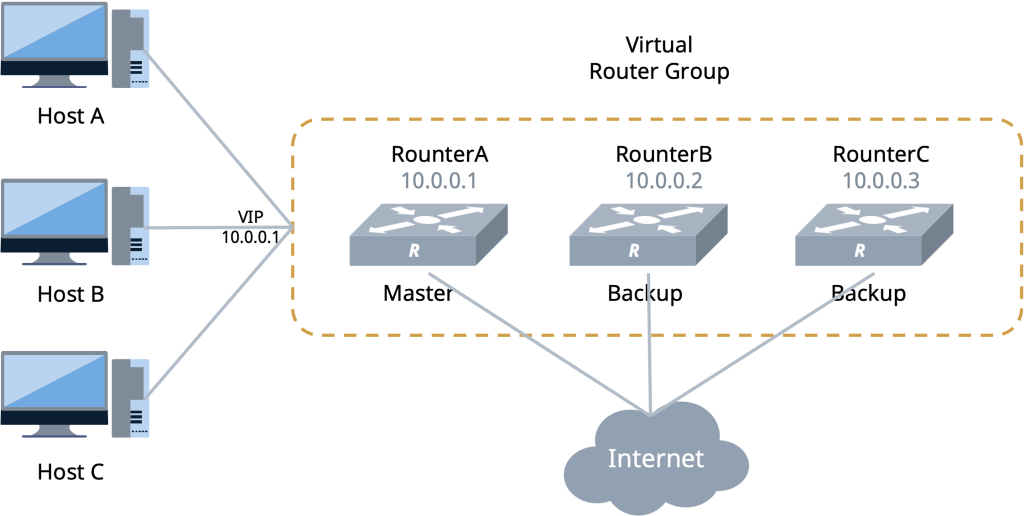

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) 是一种旨在解决局域网内默认网关单点故障问题的容错协议。

通过 VRRP,多台物理路由器或交换机可以逻辑上聚合为一个“虚拟路由器”,并对外统一提供一个虚拟 IP (VIP)。对于终端设备(如服务器、PC)而言,网关配置仅需指向该 VIP,无需感知底层物理设备的运行状态或切换过程。

VRRP核心工作机制

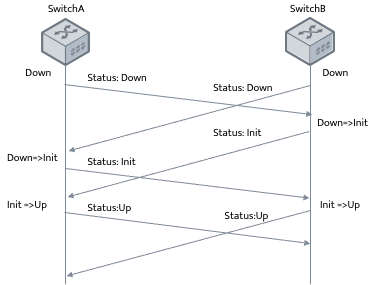

VRRP 运行基于优先级竞选机制,定义了两种主要角色:

- Master (主设备):负责处理并转发目标地址为虚拟网关的数据包,同时定期向备份设备发送 VRRP 通告报文以维持状态。

- Backup (备设备):实时监听 Master 的通告报文 ()。一旦在预设时间内未收到报文,则判定 Master 发生故障,并触发切换逻辑接管业务。

- 虚拟 MAC 地址:为确保切换过程中终端侧 ARP 表项依然有效,VRRP 使用固定的虚拟 MAC 地址,实现对业务侧的透明切换。

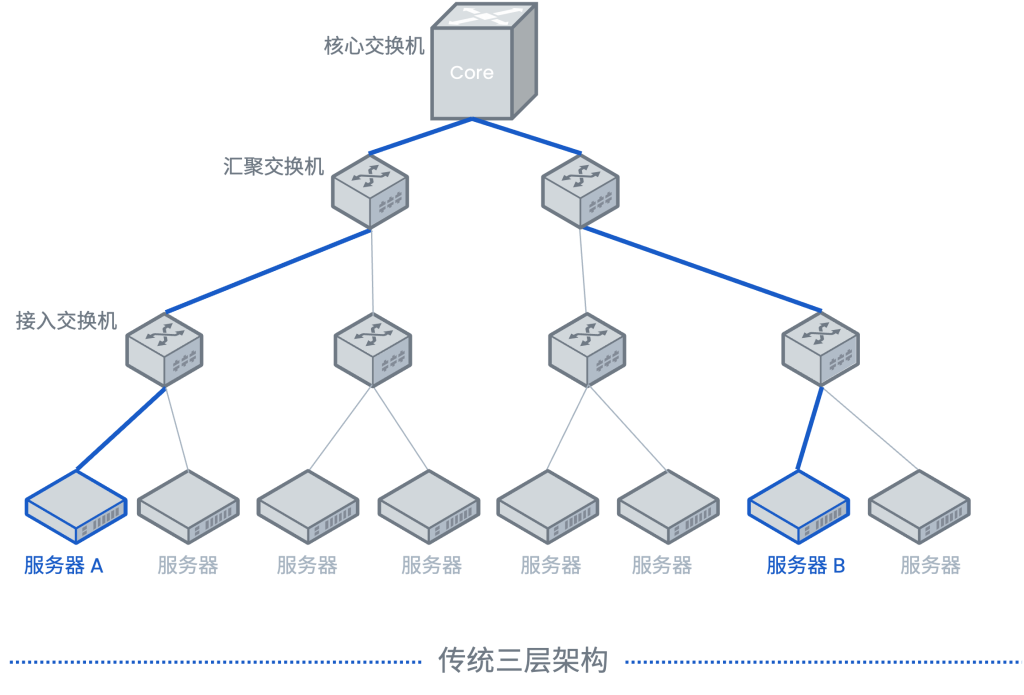

在传统架构中,单出口路由器面临硬件损坏、链路故障或维护停机等高风险单点故障隐患。VRRP 的引入提供了:高可用性,支持秒级甚至毫秒级的故障恢复,以及业务连续性,在设备升级或维护期间,通过协议自动切换确保网络不断连。

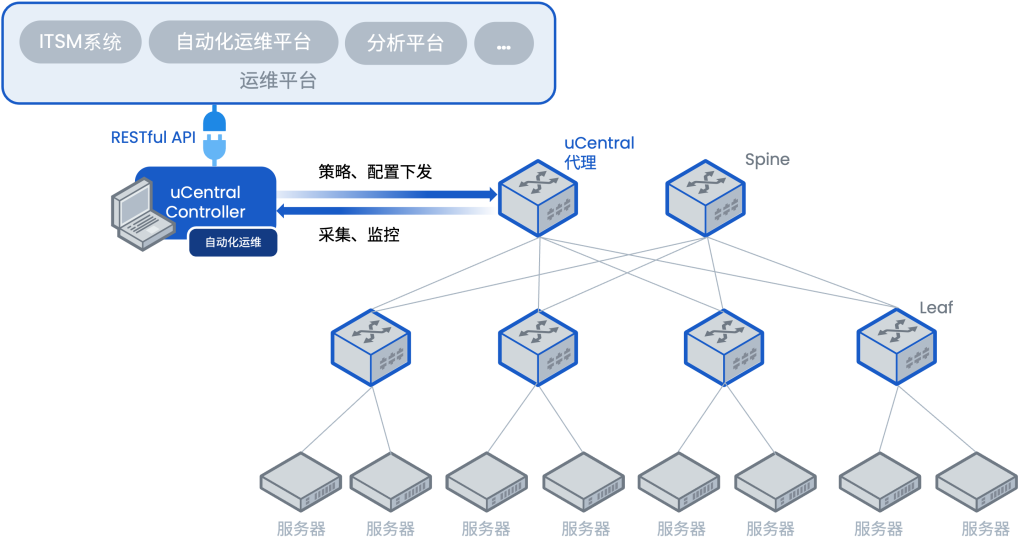

智算中心 (AIDC) 高级实践

在承载大量 AI 训练与推理任务的智算中心,VRRP 常部署于汇聚层或核心层交换机,以保障 GPU 服务器集群(如 H100/H800)业务网关的 24/7 在线 。

VRRP 与 MC-LAG 结合(双活转发)

现代 AIDC 架构中,VRRP 常与 MC-LAG (跨设备链路聚合) 配合使用,将传统的“主备”模式优化为“双活”模式,两台物理设备通过 Peer-link 同步状态,并将虚拟网关 MAC 写入硬件转发逻辑。当流量经负载均衡到达 Backup 设备时,Backup 设备直接根据本地网关信息进行转发,无需绕行 Master,极大提升了带宽利用率。

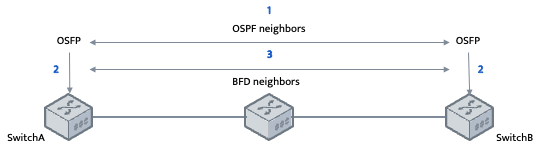

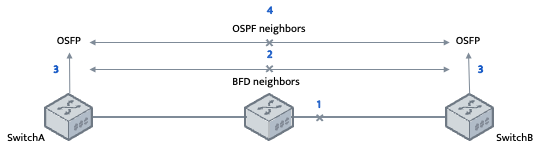

联动 BFD 实现超快切换

针对 AI 训练对网络抖动极其敏感的特性,通过部署 BFD for VRRP,可将故障感知时间从秒级压缩至 10ms-50ms,有效防止因网络波动导致的训练任务失败 。

版本演进:VRRP V2 vs. VRRP V3

随着 IPv6 的普及及对切换速度要求的提升,VRRP 经历了从 V2 到 V3 的重大进化:

| 特性 | VRRP V2 (RFC 3768) | VRRP V3 (RFC 5798) |

|---|---|---|

| 支持协议 | 仅限 IPv4 | 同时支持 IPv4 和 IPv6 |

| 时间精度 | 秒 (Seconds) | 厘秒 (Centiseconds, 0.01s) |

| 认证机制 | 支持明文/MD5(安全性低) | 取消认证(依赖 IPsec 等上层防护) |

| 多播地址 | 224.0.0.18 | IPv4: 224.0.0.18 / IPv6: FF02::12 |

VRRP 作为网络高可用的基石,在管理网、带外网及非全路由环境中仍具有不可替代的地位 ()()。通过与 MC-LAG 及 BFD 等技术的融合,它能够满足智算中心对极致稳定性和转发性能的双重需求。